نور عبد النور

نأت نُهاد حداد بشخصها عن الصدمة السورية، واعتكفت في برج اسمها العالي، دون أن يطالها تحيّز، ودون أن تمنح أحدًا فرصة احتكارها، أو التلويح بها كورقة ضغط على الذاكرة في حال استعصاء الموقف، لكن فيروز/الحالة أفرطت بالتدخل في كل ما حدث.

سبعة أعوام مرّت على آخر لحن فيروزي عَبَر قلوب مدمنيها من السوريين بسلام، دون أن يخدش جرح الانتقال من الروتين القائم خلق التفاصيل الصغيرة، إلى مرحلة الأحداث الكبرى، حين اختلّ توازن العالم المصغر الذي ابتكره السوريون لمدة أربعين عامًا بتواطؤ بين القسريّ والاختياريّ القائم على النأي بالنفس، العالم/ المعسكر الذي جعل من صوت فيروز نشيده الصباحي، وقهوته اليومية، وطريق المدرسة، ودوار المعاملات الرسمية، والألم المتسرب من أسفل القدم في آخر اليوم.

ومع الثورة على المعسكر لم يعد هذا العالم كما كان عليه سابقًا، إذ لاحت في الأفق رايات التغيير، وأخذت أصوات عدّة تزاحم صوت فيروز على الحدث الأهم؛ هتافات الشوارع، صوت السلاح، عذابات المعتقلين، القصف، محركات “البلمات” الصغيرة، صراخ المهرّبين، هدير حافلات التهجير.

انكسر القيد الجامع وتحللت العقدة الواحدة في عشرات العقد، ولم تعد فيروز على ما يرام، تحوّلت بفعل اهتزاز التفاصيل الحاملة للحالة إلى أداة لجلد الذاكرة، وأصبح رفضها العنيف شكلًا من أشكال الانتحار الجماعي الناجم عن انهيار منظومة كان مخطط لها ألا تنهار (منظومة الروتين المصنوعة بتكاتف الشعب المنهك).

فيروز الأسطورة

تشبّع المجتمع السوري بأغاني فيروز حتى النخاع مذ صدحت أول مرة عبر الإذاعة السورية في خمسينيات القرن الماضي، فغزت مدنه وريفه بسحر الأغنية القصيرة، والكلمات الخفيفة المقرّبة من طبيعة الشعب الجار، والقصص التي قرأت الجميع ثم سردتهم على مسامعهم، واللحن الذي عصره الرحابنة مع كروم العنب ليسكروا به حملة مجدهم، والصوت الذي صُنعت من أجله حبكة الأسطورة.

ولم يكن بوسع السويين سوى أن يؤمنوا بالأسطورة، ويسهموا في تخليدها عبر زراعتها في أقاصيص الورد الصغيرة المطلة من النوافذ، ودسّها في حليب أبنائهم، وخلطها سكّرًا مع شراب الليمون الصيفي، ومربى النارنج الشتوي، لكنهم أخفقوا في تقدير أمد رتابة الأيام، ولم يفكروا أنها ستبقى معلّقة بينهم وبين باب المنزل فيما إذا أتت الحرب، وغادروا ماضيهم إلى اللا عودة.

ورغم الحديث عن محاولات إغراق الشعب السوري بفيروز لأغراض سياسية وإعلامية، لكن أي مشروع رُسم لفيروز لم يكن لينجح سوى بقربها من الناس، وانشغالها بتفاصيلهم، وصوتها الذي فُصّلت على أساسه معايير وطنية أقرب للأماني منها إلى الواقع.

وقد تكون الحاجة إلى الوطنية بمفهومها المثالي هي التي أسهمت في الانصياع لفيروز/الحالة، مع شحّ الأسباب التي يمكن أن تقلل من حالة الإقصاء في سوريا، وتجعلها وطنًا للجميع “بشمالها وجنوبها وسهلها”.

ينكر السوريون أن غيرهم من العرب يملكون حالة التعلّق ذاتها بفيروز، وذلك على الرغم من صحة هذه الفكرة إلى حدّ معين. وهو ما يعكس الحاجة إلى التملك، وصناعة الرمز المميِّز بعيدًا عن الرموز الإجبارية، وربما لم تكن فيروز لتنجح في الوصول إلى وعي ولا وعي السوريين بهذه الطريقة لو أنها لم تكن لبنانية، أو لو أنها كانت سوريّة؛ إذا أنقذتها حالة اللاانتماء المباشر لسوريا من ضرورات التقديس ومهمات المديح الفردي الضيقة، وأفلحت في الغناء للأرض والسماء و”الضيعة” والبادية، أي أنها استطاعت أن تخلق في خيال السوريين رمزًا حرًا من خارج عالمهم الصغير، قادرًا على تصوير سوريا صافية غير مقترنة باسم أحد.

ووفق ذلك ظلّت فيروز الأسطورة التي لا يمكن المساس بها أو التقليل منها على العلن، ورغم أنها لم تتخذ أي موقف من الثورة السورية أو من النظام، إلا أن السوريين، على اختلاف توجهاتهم، تواطؤوا في حيادها، واستمتعوا به، في محاولة للاحتفاظ بأدوات صافية لجلد الذات، والتشبث بمبررات غير مشكك بأهليتها لصناعة “النوستالجيا”.

الروتين: “صرلي شي مية سنة”

برع السوريون في التمسّك بالروتين خلال الأعوام الأربعين الماضية، ساعدهم على ذلك وحدة نظام الحياة المرتبط بسيطرة شبه كاملة للقطاع الحكومي، فأخذت الأيام صورة شبه موحّدة في المدن السورية؛ وظائف ذات مواعيد يومية متماثلة، مدارس حكومية يداوم عليها غالبية الأطفال واليافعين، زيارات عائلية مسائية، حالة اقتصادية لا تفتح مجالًا للبذخ، وكل ما هو خارج الصورة، لا بد أنه يدور وفق النظام العام للحياة.

في الأرياف أيضًا، لم يتغير روتين الحياة كثيرًا خلال العقود القليلة الماضية، الأمر المرتبط بثبات أدوات الحياة البدائية، وشح أسباب الحداثة، ما جعل صورة الريف السوري مشابهة إلى حدّ بعيد لصورة الضيعة في المفهوم الفيروزي.

ذلك النظام شبه الموحّد للحياة في سوريا، ساعد على تعميق فيروز/الحالة، من خلال إدراجها على قوائم المواعيد اليومية التي من السهل الالتزام بها؛ إذ يمكن لنسبة مرتفعة من السوريين أن يقرّوا بأنهم اعتادوا أن يسمعوا فيروز في الصباح بشكل يومي، في المنزل، أو في العمل، أو على طريق المدرسة.

وقد لا يكون هذا الاستماع اختياريًا، على اعتبار أنه محكوم بنظام جميع الإذاعات والقنوات الفضائية المحلية، الذي وضع بتواطؤ بين رغبات الجمهور ومحاولات جذبهم، ما أسهم في تنميط فيروز كإضافة إلى العوامل الطبيعية الدالة على الصباح.

يمكن الجزم بأن أحدًا لم ينتظر ليعرف ماذا حلّ بتلك الفتاة التي بقيت “شي مية سنة مشلوحة بهالدكان“، على اعتبار أن تلك الحالة تعكس بصورة أو بأخرى مدى ثبات أيام السوريين وتشابهها، ورغم أملها بأن تمطر السماء “شمسيات وأحباب”، لكنها تركت للمستقبل أن يختار لذلك الموعد “شي نهار”.

ولم يتوقّع أحدٌ أيضًا أنّ هذا “النهار” سيطلع على السوريين قبل أن يأتي الموعد الذي انتظرته الفتاة، حين انكسر النظام اليومي، وتفتت الروتين تحت وقع الحرب، وأصبح النمط الواحد ملايين الأنماط التي خلقتها ظروف الفقد والقتل والفقر والغربة.

غابت فيروز عن مدن سورية كاملة بشكل إجباري، وعن آلاف الأفراد بشكل طوعي، ورغم أن الإذاعات التي ما زالت تبث في بقع جغرافية دون أخرى واصلت مهامها الفيروزية، إلا أن صباحًا لم يعد يشبه أخًا له قبل عشرة أعوام لا يمكن أن يتقبل فيروز بالمتعة ذاتها.

في المغترب، يهرب السوريون من صوت فيروز المرتبط بالاستقرار، بعد أن انكسر روتين حياة الآلاف دون أمل بالجبر أو الإصلاح، يتقبّله البعض في المساء خلال تدريبات مواجهة الصدمة، وفي إطار محاولات التصالح مع الذاكرة وتطويعها، إلا أن العزوف عنها بات إحدى وسائل التمرّد على “المجتمع الأكذوبة”، و”الماضي الخائن”.

الوطن: “بيتك يا ستي الختيارة”

بالعودة إلى الحديث عن العالم/المعسكر الذي ابتكره السوريون، يمكن القول إنّ نظامًا بشريًا من عشرين ملايين عاملٍ ومدير واحدٍ، لم يكن يكفي لتكوين مفهوم الوطن، وهو ما يفسّر الجهد الذي صرفه السوريون في تحديد ما يمكن الانتماء إليه؛ التاريخ، المنزل، الأرض، والتفاصيل الصغيرة، كمحاولة لخلق حالات ذاتية من المواطنة، مع التعهد بعد الإخلال بصفاء “العالم”.

ونتيجة لذلك أخفق السوريون في صناعة “الأغنية الوطنية” بمفهومها العام، وآثروا لمدة طويلة الاعتماد على أغاني فيروز في تحريك نزعات المواطنة، والتعبير عن ارتباطهم بأرضهم وتاريخهم ومنازلهم وتفاصيلهم، ومن هذا المنطلق فإن ما حدث خلال الأعوام القليلة الماضية من انزياح عن الأرض، وتحوّل التفاصيل إلى ذكريات، أخلّ بمفاهيم الوطن، وأثر بالتالي على موقع فيروز من العقل السوري.

إذ لم يعد الوطن شيئًا جوهريًا بعد أن تهدم منزل الجدّة “الختيارة” وأخذ معه الماضي دون عودة، ولم يعد الوعد “راجعين يا هوى” منطقيًا، والأمل بعودة الأحباب “لما بيرجعوا الخيالة” هو ضرب من الأماني، وفي حال سألت فيروز “شآم، ما المجد؟” لن يأتي الجواب سريعًا كما في الأغنية.

لا تصلح فيروز اليوم لتعبر عن حالات حاضرة وآنية لدى من لا يزالون قابعين “تحت سقف الوطن” أو على “هامشه” أو في “إحدى دويلاته”، إذ لم تعد سوريا مكانًا مناسبًا حتى لخلق الوطن الداخلي عبر إمكانية التمسك بالأرض، أو الاعتراف بالتاريخ، أو عبر بناء التفاصيل التي يمكن أرشفتها في الذاكرة كشاهد على الانتماء والارتباط.

كما لا تصلح لصنع الحاضر في الخارج، حيث يرفض آلاف السوريين التطبيع مع أوضاعهم الجديدة، التي لا تكتفي بتجريدهم من أدنى فكرة عن الوطن فحسب، بل تجعل منهم لاجئين، مضطرين للاندماج في الجديد، مجبورين على الانسلاخ من تفاصيلهم، وخلق أخرى تتماشى مع متطلبات المكان والزمان.

باتت فيروز تهبط على أسماع آلاف من مدمنيها السوريين مزيدًا من التشويه للحاضر، عبر نكز الذاكرة بعنف، ونبش المفاهيم التي يحاولون الشفاء منها بقسوة.

https://www.youtube.com/watch?v=QnIYMTDAMOY

الزمن: “إذا مش بكرا البعدو أكيد”

بالنسبة لآلاف السوريين الذين عاصروا الحرب من جيل الشباب، يمكن أن يتم تقسيم الزمن على المستوى العام إلى “ما قبل الثورة” و “ما بعدها”، أما على المستوى الشخصي، يمكن أن يتم التقسيم إلى “فيروز” و “ما بعد فيروز”، على اعتبار أنها، كحالة، لم تعد قادرة على خلق المزيد من التفاصيل في فترة ما بعد الحرب، ولم يعد بالإمكان استخدام صوتها إلا في الإشارة إلى الحنين والماضي.

وأصبح الهروب من صوت فيروز، وسيلة للتخلص من آثار الزمن، واحتجاجًا عفويًّا على الانتقال إلى المرحلة الثانية منه.

كان وعد فيروز “بكرا برجع بوقف معكن” عهدًا يستوجب التنفيذ بالنسبة للسوريين في الفترة التي سبقت الثورة، حيث كان الزمن غير قائم على توقع الأسوأ، أو التشكيك بمصداقية الرمز الحر الذي احتكروا حقوق ملكيته، ولم يكونوا يعرفوا أن قولها “إذا مش بكرا البعدو أكيد”، نوعًا من أنواع التهّرب اللبق من فعل لا يمكن الوفاء به.

قد لا يكون من المجدي أن نتساءل “من خان الآخر؛ فيروز/الحالة أم السوريين؟”، إذ لم تجرؤ هي على قطع عهد مكتمل على جمهورها السوري، وبذلت جهدها في عدم تشويه ذاكرتهم والعبث بأوطانهم الصغيرة المبتكرة، واكتفت بالغياب لأجلهم.

أما السوريون الذين عشقوا فيروز وتمسكّوا بها حتى آخر رمق، بدت كعبءٍ عليهم، بعد أن حمّلوها ما لا تقوى على حمله، حملوها ما لم يستطيعوا حمله حين هجروا ماضيهم إلى غير عودة.

اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا

إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى

-

تابعنا على :

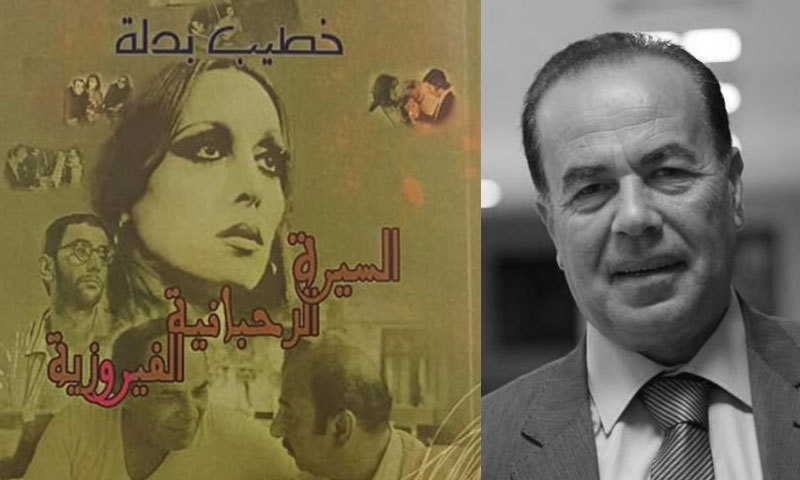

فيروز تناظر الخراب السوري (تعديل عنب بلدي)

فيروز تناظر الخراب السوري (تعديل عنب بلدي)