أي نظام حكم يناسب سوريا في الدستور المقبل؟

زيدون الزعبي

كثر في الآونة الأخيرة الحديث عن شكل نظام الحكم الأمثل في سوريا الذي يجب أن تسعى إليه اللجنة الدستورية، ولا يبدو أن هنالك توافقًا على هذا الشكل. ليس أدل على عدم القدرة على التوافق على نموذج النظام السياسي بين كتل المعارضة أكثر من حقيقة وجود ثلاث لجان ضمن “الهيئة العليا للمفاوضات”، واحدة للنظام الرئاسي وأخرى للبرلماني، وثالثة للنظام شبه الرئاسي.

في ندوة عقدتها مؤسسة “مدنيون للعدالة والسلام” عبر الإنترنت، في 16 من تموز الحالي، دافع الدكتور أحمد طعمة، رئيس وفد الفصائل المسلحة إلى “أستانة”، وعضو “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية”، عن النظام البرلماني بوصفه ضمانة الديمقراطية، في حين دافع السيد مهند دليقان، عضو “منصة موسكو” واللجنة الدستورية المصغرة، عن النظام شبه الرئاسي بوصفه ضمانة الاستقرار.

أتبعت “مدنيون” الحوار باستطلاع آراء الحضور، وعددهم 75 ناشطًا وناشطة من الداخل والخارج، أظهرت نتائجه أن حوالي 30.6% يرون النظام البرلماني هو الأفضل، في حين فضّل 21.3% النظام شبه الرئاسي، و14.7% النظام الرئاسي، وبقيت نسبة 33.4% غير محددة بعد لما تفضله نظامًا رابعًا (ليس من المؤكد أن أحدًا من هذه النسبة يفضل النظام المجلسي). اللافت أن نسبة كبيرة من المشاركين قالوا بعد الندوة، إنهم لا يعلمون بعد أي الأنظمة هي الأفضل.

رغم تأكيدي أن استطلاع الرأي الذي جرى لا يخضع لأسس علمية دقيقة، وإنما كان بتأثير الدافع الشخصي على قرارات المستطلعين، آخذين بعين الاعتبار صغر العينة المستطلعة وعدم تمثيليتها، فإنه يظل مؤشرًا على عدم قدرة نسبة كبيرة من الناشطين والناشطات والمؤثرين بالشأن السوري، ضمن أوساط المعارضة على الأقل، على تحديد النظام الأفضل. فما النظام الأفضل؟ وما الأسس التي يمكن اعتمادها لتحديد النظام الأفضل في سوريا مستقبلًا؟

أحاول في هذا المقال عرض رؤية لهذا النظام، منطلقًا من عيوب ومزايا كل نظام عمومًا وبالتركيز على الحالة السورية.

أولًا: النظام البرلماني

أشهر النظم البرلمانية هو النظام البريطاني، التي يعود تاريخ أول برلمان فيها إلى القرن الثالث عشر. يستند هذا النظام إلى عدة أسس، أولها ثنائية السلطة التنفيذية، وعادة ما تكون منقسمة بين رئيس الدولة، وهو إما الملك في الملكيات الدستورية (كما هي الحال في بريطانيا)، أو رئيس الدولة كما هي الحال في دول مثل ألمانيا والعراق. ثاني هذه الأسس هو المسؤولية السياسية للحكومة، التي تجعلها مساءلة من البرلمان حول سياساتها وبرامجها وخططها، وبالتالي حق البرلمان في حجب الثقة عن وزير ما أو عن الحكومة برمتها. ثالث هذه الأسس هو التوازن والتعاون بين السلطات، الذي يجعل الحكومة قادرة على حل البرلمان لموازنة قدرته على حجب الثقة عنها. رابع الأسس هو التعاون بين السلطات، الذي يعني قدرة الحكومة، أي السلطة التنفيذية التي يكون غالبًا كل أعضائها من البرلمانيين، أي جزء من السلطة التشريعية، على اقتراح القوانين.

لا يزال هذا النظام الأكثر شيوعًا بين الدول التي تتحلى بنظام حكم ديمقراطي، حيث يعمل حوالي 49 بلدًا ديمقراطيًا وفق هذا النظام وبنسبة تصل إلى أعلى بقليل من 40%، بمقابل 34 بلدًا ديمقراطيًا يحكم وفق النظام الرئاسي، و32 بلدًا ديمقراطيًا يحكم وفق النظام شبه الرئاسي، وذلك حتى العام 2015.

هناك أسباب عديدة خلف شيوع هذا النظام، أهمها قدرته على حماية الديمقراطية، وضمان عدم تغوّل السلطة التنفيذية. يكفي أن نرى أنه وبحسب مؤشر “الإيكونمست” للديمقراطية، ومن أصل 22 بلدًا تعتبر كاملة الديمقراطية، هنالك 15 بلدًا يعمل وفق النظام البرلماني، وثلاثة بلدان وفق النظام الرئاسي، وثلاثة بلدان وفق النظام المختلط، وبلد واحد وفق النظام المجلسي هو سويسرا [1]. تتميز هذه البلدان بعراقة التقاليد الحزبية والديمقراطية فيها، وثقافة سياسية واسعة، وبقدرة الحكومة على التمثيل، وارتفاع مستوى الحريات المدنية، بحسب نفس المؤشر.

مع ذلك، عانى النظام البرلماني في العالم من ضعف استقرار الحكومات، الناجم أساسًا عن عدم حصول حزب واحد على أغلبية برلمانية مريحة تمكنه من تشكيل حكومة مستقرة تتمتع بدعم البرلمان المستمر لها خلال فترة ولايتها. على سبيل المثال، لم تتمكن إيطاليا على مدى نصف قرن من الاحتفاظ بحكومة واحدة على مدى أكثر من عام، وظلت بلجيكا أكثر من 580 يومًا دون حكومة. كما أن عدم استقرار الحكومة، والاضطرار لانتخابات جديدة بعد حل البرلمان، يجعل العملية مكلفة لجهة الموارد البشرية والمالية. وبحسب الباحث في مجال أنظمة الحكم خوزيه أنتونيو شيبوب، فإن معدل بقاء الحكومة في الأنظمة البرلمانية أقل بنحو عام من الأنظمة الرئاسية [2].

قد يظن القارئ هنا أن أي بلد يسعى إلى الديمقراطية يجب أن يتبنى نظام الحكم البرلماني، كونه النظام الأكثر ديمقراطية وفق المؤشر، إلا أن الأمر أعقد من ذلك. فهنالك قضية الاستقرار، التي قد تكون مفصلية في الحالة السورية، وذلك لأسباب موضوعية تتعلق بطبيعة النظام البرلماني واضطرار الأحزاب إلى تشكيل التحالفات غير المستقرة كما ذكرتُ أعلاه، ولأسباب تتعلق بالسياق السوري ذاته.

تاريخيًا، عاشت سوريا تجارب نظام حكم برلماني في أغلب الفترات التي سبقت حكم الأسد الأب، فأغلبية الدساتير من العام 1920 وحتى العام 1963 كانت دساتير لحكومات برلمانية، وجميعها أنتجت سلطات تنفيذية ضعيفة لم تتمكن من الحياة. بالتأكيد لم تفشل كلها لأسباب داخلية، ولا دائمًا بسبب عدم استقرار الحكومات المنتخبة من البرلمان. فتجربة 1920 فشلت بعد سيطرة قوات الاحتلال الفرنسي على البلاد، التي حلت المجلس النيابي وعطّلت الحياة الدستورية. ودستور 1930 ظل دستورًا مشوهًا بسبب تدخلات سلطات الانتداب الفرنسي، وأثر المادة 116 فيه، التي جعلت تطبيق مواد الدستور رهن موافقة المندوب السامي الفرنسي.

أما الدستور الأشهر، دستور العام 1950، فقد انقلب عليه العقيد أديب الشيشكلي في العام 1953، ليعود هذا الدستور ليحكم البلاد من العام 1955 وحتى العام 1958 (عام الوحدة مع مصر). عاد هذا الدستور مع حكم الفترة الانفصالية بين العامين 1961 و1963، عندما جاء انقلاب “البعث” لينهي العمل به نهائيًا.

لا يمكننا أن نسلم بضعف السلطة التنفيذية في نظام برلماني، فهنالك أسباب عديدة وراء هذه الانقلابات، إلا أننا نستطيع أن نتلمس دور النظام البرلماني في عدم قدرته على إنتاج سلطة تنفيذية (رئيس دولة ورئيس حكومة) قوية قادرة عل التحكم بالجيش وأجهزة الأمن لضمان إبعادها عن الحياة السياسية. على سبيل المثال، أنتج ضعف الحياة الحزبية في سوريا برلمانًا أغلبيته من المستقلين بواقع 61 نائبًا من أصل 114[3]، وهؤلاء لم يكونوا ضمن تيار سياسي واضح، ودورهم الأساسي كان مرتبطًا بالمناطق والعشائر التي يمثلونها. كما أن حزب “الشعب”، وهو الحزب الذي حاز على الأغلبية البرلمانية، لم يكن له سوى 31 نائبًا أي بواقع 27.2%، وهي نسبة لا تمكنه من الحكم بقوة بالتأكيد. تعود هذه النسب بشكل أساسي إلى ضعف الحياة الحزبية والثقافة السياسية في تلك الآونة، رغم أنها قد تكون متقدمة فعلًا على الحياة السياسية في سوريا بفعل سياسات الاستبداد وحكم الحزب الواحد على مدى أكثر من نصف قرن.

إذًا ما يجعلنا نقف بقوة ضد أي نظام برلماني في سوريا ما بعد الحرب، وبعد تحقيق انتقال سياسي بصورة أو بأخرى، هو نتيجة لعوامل تاريخية مرتبطة بسوريا خلال مرحلة الاستبداد، التي أضعفت الحياة السياسية إن لم نقل ألغتها من ناحية، ومن ناحية أخرى هو واقع سوريا الحالي المتمثل في تشظٍّ اجتماعي كبير، واقتصاد متهالك، وهيمنة تجار الحرب على جانب مهم من عالم السياسة، وبنية تحتية مدمرة من ناحية أخرى. بكلام آخر، لا نرى أي حزب قادر على شغل حيّز كبير من البرلمان، حتى أحزاب مثل حزب “البعث” الحاكم، والحزب “السوري القومي” المؤيد للسلطة، وحركة “الإخوان المسلمون” المعارضة، فجميعهم غير قادرين على الفوز بأغلبيات مريحة في البرلمان، وبالتالي لن يكونوا قادرين على تشكيل حكومة مستقرة، ما سيؤدي إلى تقلبات حكومية وانعدام الاستقرار في بلد عانى ولا يزال من حالة هائلة من الفوضى. إضافة إلى ذلك، قد تشغل البرلمان أكثرية من المستقلين، قد يكونون من الزعماء التقليديين، ومن تجار الحرب الذين كوّنوا ثروات كبيرة ستساعدهم في حملاتهم الانتخابية. بالإضافة إلى هذا وذاك، فإن تعدد الانتخابات البرلمانية، بعد كل حلّ للبرلمان، ستكون في غاية التكلفة في بلد شحت موارده إلى حد كبير.

زد على ذلك، أن تجارب النظام البرلماني في العراق ولبنان، وهما الدولتان الجارتان واللتان تتمتعان بتركيبة اجتماعية معقدة كتلك الموجودة في سوريا -مع بعض التباينات حكمًا- أفضت إلى نظام حكم يقوم على أساس المحاصصة الطائفية لا على القيم الديمقراطية. نعم كان دستور لبنان نتاج تدخلات دولية وإقليمية عديدة، وكذا دستور العراق، لكن الوضع في سوريا قد يكون مشابهًا إن لم يكن أسوأ حقيقة.

ثانيًا: النظام الرئاسي

يبدو النظام الرئاسي مغريًا لجهة استقرار الحكومات فيه، ومخيفًا لجهة إنتاجه استبدادًا في بلد عانى من الاستبداد عقودًا طويلة. دأبت الأدبيات على اتهام النظام الرئاسي بالاستبداد، رغم أن أمريكا (نموذج هذا النظام) هي دولة رئاسية ومن الدول الديمقراطية المهمة عالميًا، مع أن قوة نظامها السياسي نابعة أيضًا من قوتها الاقتصادية والعسكرية، غير أن دراسة هذه الأنظمة قد تبعد هذه التهمة عن هذا النظام.

على سبيل المثال، كانت الدكتاتوريات العربية، مثل مصر وتونس وسوريا، أنظمة شبه رئاسية، وليست رئاسية كما يظن كثيرون، وهي دكتاتوريات اعتمدت على وجود منصب رئيس مجلس الوزراء لضمان تحميله تبعات سياساتهم التنموية، واستبداله كشكل من أشكال إرضاء المجتمع عند تذمره من نتائج الاستبداد. من جهة أخرى، تمكنت أغلبية دول أمريكا اللاتينية، وهي التي عانت من الاستبداد عقودًا طويلة، ومن تحكم الجيش بالحياة السياسية، من الانتقال إلى ديمقراطيات بأنظمة رئاسية. من جهة أخرى، يعزو مناصرو النظام البرلماني، شيوع التدخلات العسكرية في الأنظمة الرئاسية إلى طبيعة هذه الأنظمة، في حين يرى خوزيه أنطونيو شيبوب أن السبب لم يكن أبدًا بسبب هذه الأنظمة، وإنما كان عائدًا لشكل الاستبداد الذي فرضته نتائج الحرب العالمية الثانية [4]. زد على ذلك أن النظام البرلماني في تركيا لم يمنع تدخل الجيش بالحياة السياسية على مدى قرابة قرن، في حين يبدو النظام الرئاسي فيها الآن أكثر قدرة على ضبط الجيش وإبعاده عن الحياة السياسية. إضافة إلى كل هذا، فإن وجود نظام رئاسي لا يعني بتاتًا ضعف البرلمان، فوجود مؤسسة رئاسية قوية، لا يعني عدم وجود برلمان قوي وتمثيلي وقادر على التشريع والمساءلة.

إلا أن النظام الرئاسي قد لا يصلح في سوريا، لا لعيب أساسي فيه، وإنما مرة أخرى لأسباب تاريخية محليًا وإقليميًا وعربيًا، تجعل منه نظامًا تراه أغلبية النخب نظام استبداد ومصدر تهديد للقيم الديمقراطية.

حقيقة لا نرى مشكلة في النظام الرئاسي في سوريا، في حال تحقق شروط محددة، أولها، أن تكون مدة الرئاسة محددة دستوريًا مع صيانة هذه المادة، بمعنى منع أي دستور من تعديلها. ثاني هذه الشروط، هو وضوح في صلاحيات الرئيس وموازنتها بشكل صريح وواضح في صلاحيات السلطتين التشريعية والقضائية. إلا أننا ندرك أن الحاجز النفسي الهائل والمبرر من جهة، ومن جهة أخرى نزوع رؤساء السلطات التنفيذية في بقعتنا الجغرافية إلى تجاوز بل وانتهاك الصلاحيات المعطاة لهم، يجعلنا نستبعد هذا النظام من الخيارات المثلى لنظام الحكم في سوريا.

ثالثًا: النظام المختلط أو شبه الرئاسي

ربما كانت حكومة فايمر، التي شُكّلت في ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى، هي أول نظام شبه رئاسي، لكن تبقى فرنسا رمز هذا النظام منذ التعديلات الدستورية التي حدثت في العام 1958.

يأخذ هذا النظام مزايا الرئاسي، بسبب الاستقرار النسبي للسلطة التنفيذية، عبر انتخاب الرئيس من الشعب مباشرة لا من البرلمان كما في النظام البرلماني، ويأخذ من النظام البرلماني تمكين السلطة التشريعية على حساب التنفيذية، من خلال تحقيق مبدأ المسؤولية السياسية للوزارة، بما يعنيه هذا من قدرة البرلمان على مساءلة الحكومة ومنحها الثقة و/أو حجبها عنه. ففي النموذج الفرنسي، تكون الحكومة مسؤولة من البرلمان وليس من رئيس الجمهورية، كما أن صلاحيات الحكومة واسعة تتضمن إصدار مراسيم تعرض على البرلمان للتصديق، بما يعنيه ذلك من القدرة التشريعية للحكومة على غرار النظام البرلماني.

لكن الأمر ليس بهذه البساطة حكمًا. فدستورا سوريا في العام 1973 والعام 2012 هما دستوران لنظام حكم شبه رئاسي يستطيع مجلس الشعب (نظريًا) فيهما حجب الثقة عن الحكومة، رغم أن الدستورين يؤكدان أن مسؤولية الوزارة هي تجاه الرئيس وليس مجلس الشعب.

وإذا كنا نرفض النظامين الرئاسي والبرلماني، ونرى أن النظام الذي نعتقده أنسب لسياق الحل في سوريا هو النظام شبه الرئاسي أو النظام المختلط، فإننا لا نرى بأي حال تطبيق النظام شبه الرئاسي وفق القواعد التي وضعها دستورا العامين 73 و2012، إذ يتعين على الدستور المقبل تمكين الحكومة والبرلمان على حساب سلطة رئيس الدولة. فالدستور الحالي في سوريا يمكّن الرئيس من الهيمنة على السلطة التشريعية، عبر إصدار المراسيم دون العودة إلى البرلمان، وهو الذي يتولى سلطة التشريع في أثناء عطلة مجلس الشعب (البرلمان) [5] ورئيس الجمهورية يصدر مرسوم قانون الطوارئ ويعرضه على مجلس الشعب دون أن يبيّن الدستور دور مجلس الشعب في رفض المرسوم أو التصديق عليه، أي أنه لا دور لمجلس الشعب في قانون الطوارئ، كما أن هذا الدستور يشرعن هيمنة سلطة الرئيس على النظام القضائي، فالرئيس هو الذي يرأس مجلس القضاء الأعلى، الذي يضم في عضويته وزير العدل ومعاون وزير العدل والنائب العام، وهم جميعًا من السلطة التنفيذية، ورئيس الجمهورية يسمي أعضاء المحكمة الدستورية.

إذًا، فنظام الحكم في سوريا شبه رئاسي، لكنه أعطى الرئيس صلاحيات أكبر من تلك التي يحصل عليها الرئيس في الأنظمة الرئاسية. لا نعلم عن نظام حكم رئاسي أو شبه رئاسي ديمقراطي يقوم فيه الرئيس بجمع السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.

فالعيب إذًا هو في الدستور السوري وليس في النظام المختلط، ومن المجحف رفض النظام شبه الرئاسي بناء على التجربة الدستورية السورية الحديثة.

فما هو إذًا نظام الحكم شبه الرئاسي الذي يمكن أن يكون مناسبًا لسوريا؟

أعتقد أن النظام الأنسب يجب أن يحقق ما يلي:

- صلاحيات التشريع بيد مجلس شعب منتخب، والأصلح هنا أن يكون بغرفتين تضم فيه الغرفة العليا، أو مجلس الشيوخ، ممثلين عن المجتمعات المحلية ومجموعات المصالح، وينتخب على مرحلتين على غرار النموذج الفرنسي، والغرفة الدنيا هي غرفة مجلس الشعب أو مجلس النواب.

- يسمي مجلس الشعب، وليس الرئيس، وتحديدًا الكتلة النيابية الأكبر فيه، رئيس الحكومة، وعلى رئيس الجمهورية قبول هذا الترشيح.

- لا يمنح الرئيس سلطات تشريعية غير اعتيادية. بمعنى أن كل المراسيم التي يصدرها الرئيس خلال عطلة البرلمان يجب عرضها على الأخير حكمًا.

- تكون مسؤولية الوزارة أمام البرلمان لا أمام الرئيس، أسوة بالنموذج الفرنسي أيضًا.

- استقلال القضاء مقدس ويضمن عبر تدخل الرئيس وغرفتي البرلمان في التعيينات، بحيث لا تقوم سلطة واحدة بهذه التعيينات، على غرار النموذج الفرنسي أيضًا.

بالتأكيد لا يوجد نظام حكم أمثل في العالم أجمع، ولكل نظام مثالبه ومحاسنه، وعلينا في سوريا أن نجد الأنسب لسياقنا وثقافتنا وتاريخنا، وعلينا دومًا أن نتذكر أن الدستور لا يكتب وفق الحالة الأمثل وإنما وفق توافق القوى المتفاوضة والعاملة على كتابته، وهنا نرى أيضًا أن النظام شبه الرئاسي أكثر قدرة على تحقيق هذا التوافق بين القوى المتفاوضة. كما يجب أن نتذكر أن البناء على آلام الماضي في قراراتنا فقط، قد يقتل آمال المستقبل. بمعنى آخر، إن رفضنا أو قبولنا لأي فكرة أو منظومة يجب أن يصدر عن حكم علمي يتعلم من الماضي ويحاكم الحاضر بمسؤولية وموضوعية، لا أن تأخذ أفكارنا منهج رد الفعل وحسب.

نسبة البلدان بحسب نظام الحكم (المصدر: Joseh-Antonio Cheibub)

[1] The Economist Intelligence Unit Limited 2020

[2] Jose-Antonio Cheibub, Cambridge University, New York, 2007

[3] أمين إسبر، تطور النظم السياسية والدستورية في سوريا بين 1946 و1973، دار النهار للنشر، بيروت، 1979

[4] خوزيه أنطونيو شيبوب، المرجع السابق، ص 148

[5] دستور سوريا 2012 المادة 113

[6] Jose-Antonio Cheibub, Cambridge University, New York, 2007

–

اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا

إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى

-

تابعنا على :

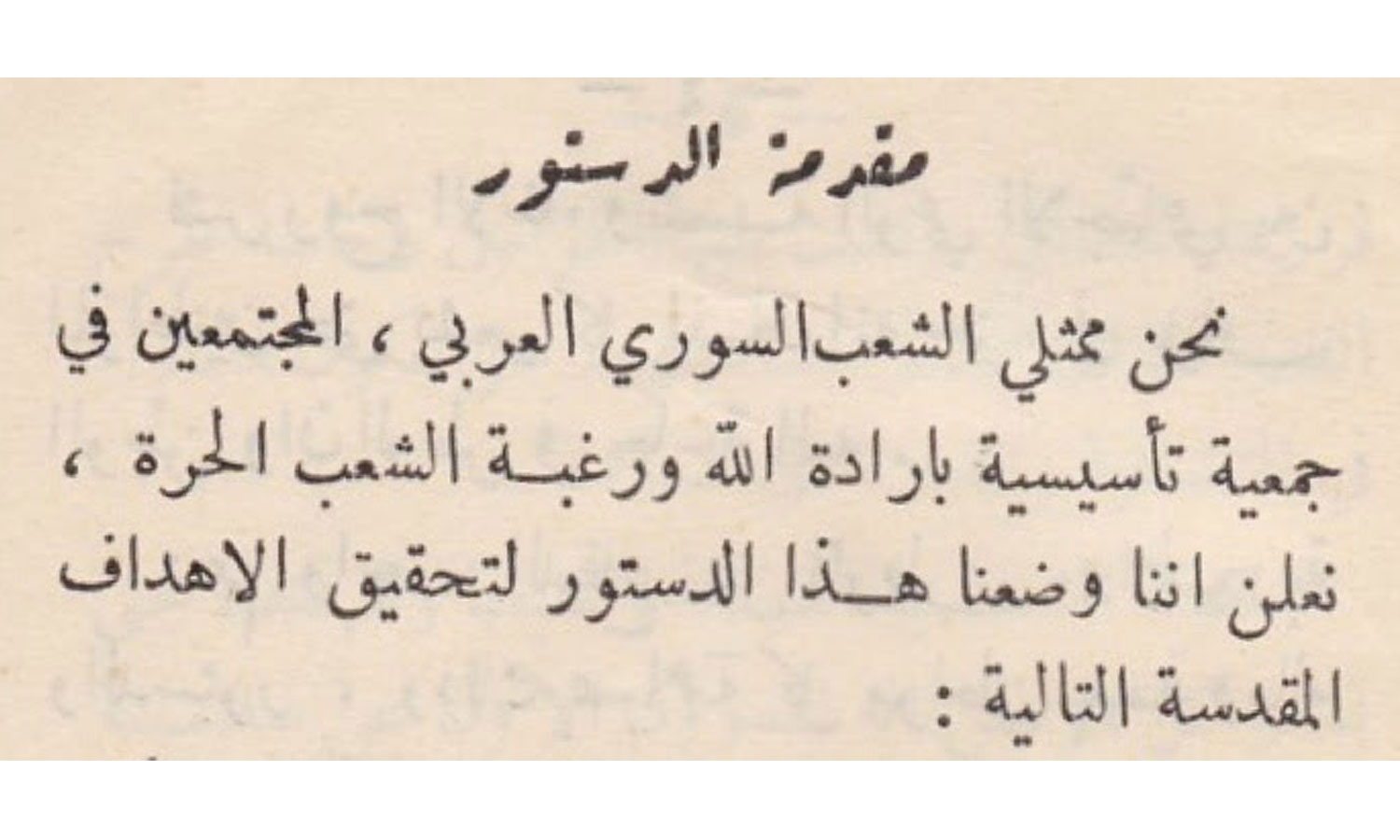

مقتطف من مقدمة دستور سوريا عام 1950

مقتطف من مقدمة دستور سوريا عام 1950